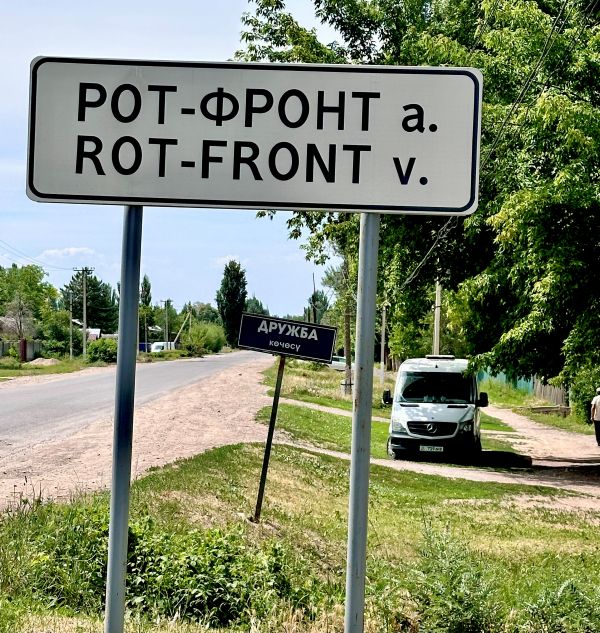

Ein Nachmittag in Rot-Front

Auf Eugens Terrasse zwischen Vergangenheit und Gegenwart

Ein lebendiges Stück deutscher Geschichte im Herzen Kirgisistans

Es war ein besonderer Nachmittag, der sich mir auf einer Terrasse in einem abgelegenen Dorf Zentralasiens tief ins Gedächtnis eingebrannt hat. Der Ort: Rot-Front, auch bekannt unter seinem ursprünglichen Namen „Bergtal“. Der Gastgeber: Eugen Giesbrecht – ein Mann mit offenen Augen, klarem Blick und einem beeindruckenden Wissen über die Geschichte der Russlanddeutschen, insbesondere der Mennoniten.

Inmitten von Kirgisiens weiten Ebenen und Bergketten hätte ich kaum einen Ort erwartet, an dem Deutsch nicht nur gesprochen, sondern auch gelebt wird. Doch Rot-Front ist ein solches Dorf: ein Ort des kulturellen Überdauerns, der Erinnerung und – ja – auch der Hoffnung.

Ein Stück Russlanddeutschland in Kirgisistan

Rot-Front wurde 1927 gegründet – als Zufluchtsort für deutsche Siedler, viele von ihnen mennonitischen Glaubens. Eugen erzählt mir, dass seine eigene Familie bereits 1888 nach Zentralasien kam, also noch vor Gründung des Dorfes. Die Gründe für die Auswanderung aus dem Russischen Reich lagen in zunehmender Religionsverfolgung, Wehrpflicht für einst befreite Gruppen und wirtschaftlichem Druck.

Die Mennoniten, eine täuferische Glaubensgemeinschaft, waren seit Katharina der Großen ins Russische Reich eingeladen worden, um mit ihrer Landwirtschaftskunst Neuland urbar zu machen. Doch das politische Klima kippte. Viele wanderten später weiter nach Kanada oder Südamerika aus – doch einige blieben. Ihre Nachkommen leben heute in Rot-Front.

Eugen Giesbrecht: Mehr als ein Zeitzeuge

Eugen spricht fließend und akzentfrei Deutsch. In seiner Stimme liegt Ruhe, in seinen Worten Präzision. Er hat sich über Jahrzehnte hinweg ein profundes Wissen zur Geschichte der Russlanddeutschen erarbeitet. Dabei ist er nicht nur ein Chronist, sondern auch ein Erzähler – ein Brückenbauer zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Auf seiner Terrasse erzählt er mir, wie es war, in Rot-Front aufzuwachsen. Wie sich die deutsche Sprache durch die Sowjetzeit hindurch hielt – teils im Verborgenen, teils offen gelebt. Wie nach dem Zerfall der Sowjetunion eine große Auswanderungswelle nach Deutschland einsetzte. Und wie die Gemeinde heute mit dem Erbe umgeht.

„Früher gab es hier 200 deutsche Höfe“, sagt er. „Heute sind es nur noch wenige Familien, die sich zur deutschen Herkunft bekennen – aber wir versuchen, unsere Kultur lebendig zu halten.“

Sprachunterricht, Museum, Traditionen

Und das gelingt. In Rot-Front wird Deutsch unterrichtet – nicht als Fremdsprache, sondern als Teil des Alltags. Es gibt ein kleines Heimatmuseum, das Eugen mit aufgebaut hat. Und es gibt lebendige Traditionen, vom Kirchenbesuch bis hin zu familiären Festen, bei denen alte Rezepte und Bräuche eine Rolle spielen.

Ich bin überrascht – und tief bewegt. Hier, in einem Dorf, das kaum auf einer touristischen Karte auftaucht, findet sich ein authentisches Stück deutscher Erinnerungskultur. Kein Freilichtmuseum, kein Folklore-Dorf – sondern echte gelebte Geschichte.

Eine Einladung zum Dialog

Eugen nimmt sich Zeit. Er beantwortet meine Fragen, erzählt von persönlichen Erinnerungen, von politischen Umbrüchen, von den Chancen und Schwierigkeiten interkultureller Identität.

Zum Abschied gibt er mir seine E-Mail um den Austausch fortzusetzen. Ich freue mich darauf – denn es war mehr als nur ein Besuch. Es war ein Lerngeschenk: persönlich, historisch und interkulturell.